一、行政区划(乡镇辖区简介、区位地图)

1.乡镇辖区简介

久仰镇地处雷公山麓,位于贵州省黔东南州中部,剑河县西南部,距县城45公里,东临柳川镇,南接南哨镇,西倚台江县方召、南宫两乡镇,北毗革东镇,行政区域面积161平方公里,耕地面积2.23万亩,林地面积23万亩。全镇共辖17个行政村,188个村民小组,4922户2.2万人。目前有建卡户1784户7645人,其中:脱贫户1600户6864人,监测户260户1100人(脱贫不稳定户68户282人、边缘易致贫户172户734人、突发严重困难户20户84人)。2005年镇政府搬迁重建,2008年底实现集镇开市赶集。久仰镇有着得天独厚的自然环境优势和区位优势,处在剑河县百里原始阔叶林景区精品旅游线路的中枢节点上,854县道(剑太线)穿境而过,境内青山碧水,绿树成荫,气候宜人,素有避暑之乡美称,似画如诗的自然风光令人心旷神怡、流连忘返。特别是独有的黑香猪、朝天椒更是吸引县内外人士的青睐;悠久、古朴、浓厚的民族民间文化,为打造民族旅游乡村不可或缺的特色资源。

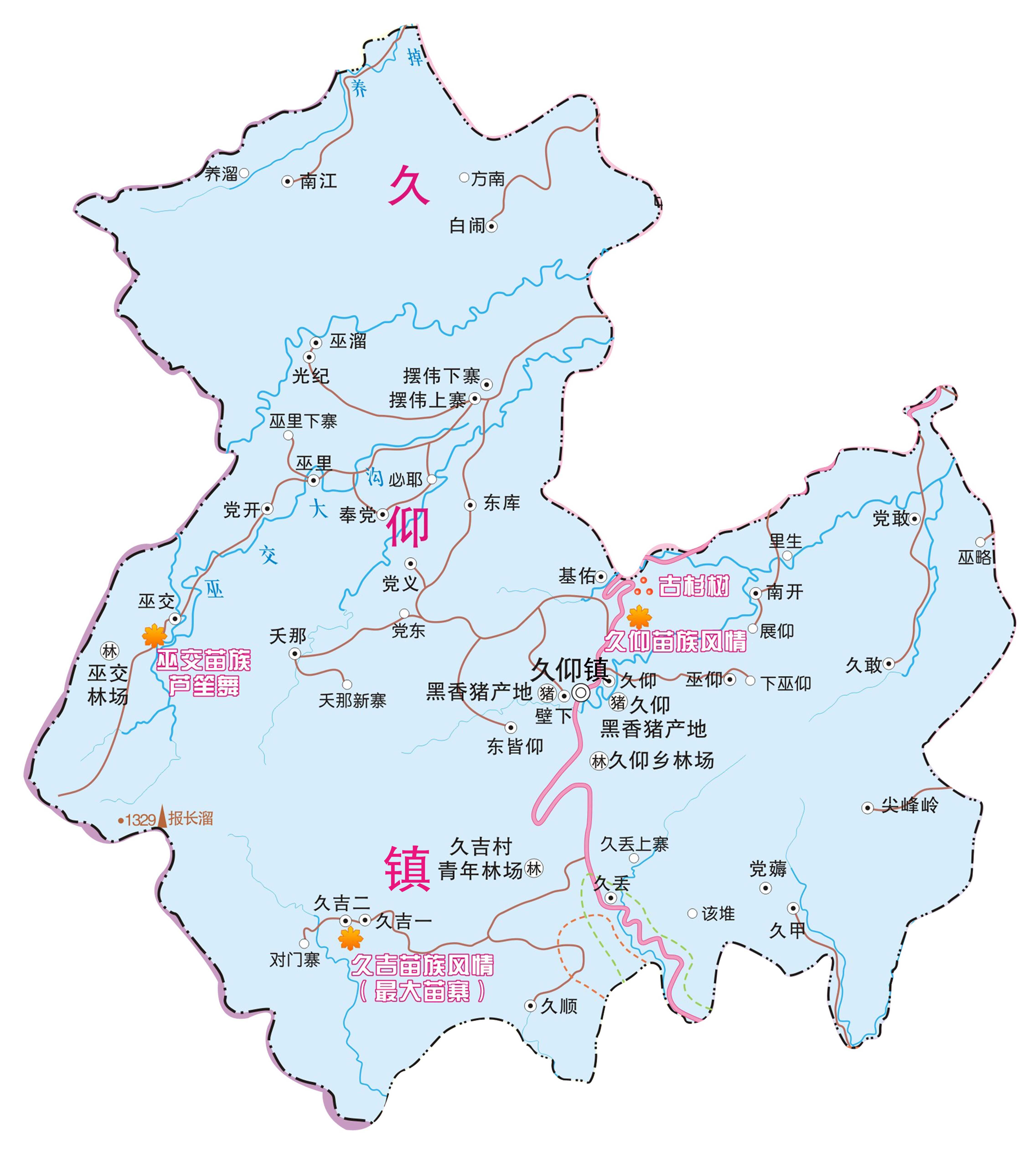

2. 区位地图

二.自然地理(主要地形地貌、气候特点、河流分布情况等)

1.地质地貌:全镇地质构造以山高沟深和丘陵为主,大多地貌呈高山深谷状,海拔600-1420米,平均海拔为850米。村寨间鸡犬相闻,抬眼可见。

2.自然气候:年平均气温15-17℃,年降雨量110-1400毫米。境内属中亚热带季风气候区,四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,水热同季,雨量充沛,年平均日照时数1980小时,年无霜期280天左右。

3.水文状况:境内巫仰溪、东库溪、久甲溪穿流而过,将久仰镇切割成久仰片、久敢片和摆伟片三个片区。境内山高谷深,全镇17个村(居)有10个村居住在半山腰上,水资源相对紧缺,每逢久旱农田灌溉紧张,人畜饮水较为困难。

4.土地资源:耕地面积22347.99亩(其中田18930.46亩、土3417.53亩),人均耕地不足0.4亩,陡坡耕地的比例较大。农作物主要有水稻、马铃薯、玉米、花生、朝天椒等。土壤肥沃,土质表层含有丰富的磷、钾等有机质。

5.生态环境:林地面积234595亩,造林面积不断扩大,森林植被保护完好,境内有红豆杉、楠木、榉木等珍稀树种,森林覆盖率69.8%。生态环境不断改善,居住环境日趋美好,人与自然和谐相处。

三.文化旅游

1.久仰镇的文化设施主要是:村芦笙坪、村斗牛场、村风雨长廊等。

2.久仰镇的自然景点主要是:基佑村是久仰镇主要的旅游村寨,久仰镇辖区内民族民间文化多姿多彩,人民群众淳朴好客。2004年,久仰多声部苗族情歌参加CCTV西部民歌电视大奖赛荣获铜奖,被誉为“天籁之音,列为第二批国家级非物质文化遗产名录;“巫交木鼓舞”是邻近地区独有的原生态舞蹈。民族节日丰富多彩,有二月二、祭桥节、过卯节、姊妹节、牯藏节等;民族民间饮食独特多样,有香脆可口的久仰黑香猪,味美香辣的“久仰朝天椒”、醉美迎客的“巫交啤酒”等等;基佑、巫交、巫溜苗寨传统木屋错落有致,参天古树相互映衬,极具原生态特色。

四.民族宗教

久仰镇是纯苗族乡,苗族没有自己的文字。语言、歌、曲、舞以及重大事件等靠歌或故事口耳相传。音乐以芦笙曲为主。主要乐器是芦笙。芦笙曲虽音调简单,但雄浑奔放。苗节众多,较隆重的有二月二、祭桥节、过卯节、姊妹节等节日。

五.社会事业

教育保障方面:坚持以育人为本,不断优化教育结构,致力改善办学条件,着力提升教育质量,全镇教育事业稳步发展。成立久仰镇控辍保学工作领导小组,开展不稳定学生“大走访”活动,深入每一个不稳定学生家庭,做足思想教育以及动员工作,辍学生实现动态清零,全镇九年义务教育巩固率100%。

医疗保障方面:严格按照既定工作目标,争创“群众满意医院”,完成上级下达各项任务,稳步推进医改工作,让政策更大程度惠及老百姓。实行“先诊疗后付费”“一站式”和“一单清”即时结报服务,切实解决因缺乏医药费无法按时就医的问题。

社会保障方面:严格按照应纳尽纳、应保尽保的原则,重点关注重残、重病、缺劳动力等群体,进行动态管理,确保不漏一户、不漏一人。久仰镇低保户527户1614人,发放农村低保金584.21万元;特困供养户33户36人,发放特困供养资金35.39万元;散居孤儿5人,事实无人抚养儿童2人,发放补助8.05万元;落实临时救助62户306人,发放临时救济款19.01万元;落实残疾人补贴189人26.4万元。

六.经济发展

强化产业扶贫,通过发展特色农业,提升农村产业竞争力,增加农民收入。依托丰富的生态资源禀赋,深挖林下经济发展潜力,大力发展黄精、淫羊藿、钩藤等产业。目前完成黄精种植1500余亩、淫羊藿200亩、钩藤种植1600余亩。发挥地区环境优势,持续扶持好久仰传统产业,在久吉村建成生猪养殖场1个占地3000平方米,全镇久仰小香猪年出栏5000余头,朝天椒种植3500余亩。

八.乡镇建设

进一步规范镇便民服务中心及村级便民服务站建设,比照镇人民政府权力清单和责任清单对服务事项进行梳理整改,不断努力达到“一站式”服务标准。加强“一办两站三中心”和“一站一库(室)一队伍”规范化建设,确保基础设施配备完整、制度完善 ,遇突发消防安全能够第一时间作出响应。全面开展镇属28个小村“四个一”综合文化服务工程建设,从根本上提升乡村综合文化服务质量;对全镇28个村级文化中心完善配套设施,落实人员管理、资金配套、队伍建设、活动开展、资料完善等措施,确保文化中心发挥社会效益,真正服务群众。